编者按:

在马克思列宁主义的国家观中,军队一直是暴力机器的一环,正如列宁同志在国家与革命中所言“无产阶级社会主义共和国的这种“一定的”形式究竟是怎样的呢?它已开始建立的国家是怎样的呢?

“……公社的第一个法令就是废除常备军而用武装的人民来代替它。……”

“公社是由巴黎各区普选选出的城市代表组成的。这些代表对选民负责,随时可以撤换。其中大多数自然都是工人,或者是公认的工人阶级的代表。……

“……一向作为中央政府的工具的警察,立刻失去了一切政治职能,而变为公社的随时可以撤换的负责机关。其他各行政部门的官吏也是一样。从公社委员起,自上至下一切公职人员,都只应领取相当于工人工资的薪金。国家高级官吏所享有的一切特权以及支付给他们的办公费,都随着这些官吏的消失而消失了。……公社在废除了常备军和警察这两种旧政府物质权力的工具以后,立刻着手摧毁精神压迫的工具,即僧侣势力……法官已失去其表面的独立性……他们今后应该由选举产生,对选民负责,并且可以撤换。……”

“由此可见,公社用来代替被打碎的国家机器的,似乎“仅仅”是更完全的民主:废除常备军,一切公职人员完全由选举产生并完全可以撤换。但是这个“仅仅”,事实上意味着两类根本不同的机构的大更替。在这里恰巧看到了一个“量转化为质”的例子:民主实行到一般所能想象的最完全最彻底的程度,就由资产阶级民主转化成无产阶级民主,即由国家(=对一定阶级实行镇压的特殊力量)转化成一种已经不是原来意义上的国家的东西。”

作为逐步废除国家这一形式的重要一步,废除常备军并用民兵武装替代似乎是一种必然的选择,但在军事角度,一支由民兵构成的军队显然在战斗力上不足与常备军相抗衡。在1923年苏联成立之初,关于军队组织形式进行过广泛的讨论,代表们认为在组织广泛的民兵武装的同时,应保留一支约50万人的常备军以应对“资本主义国家的可能入侵”,由此可见马列主义理论对现实的妥协,但这并不意味着军队组织上的动摇。社会主义国家应当组织起一支高度政治化、实现官兵民主的革命部队,通过实现普遍的政治委员制度与党的直接领导,确保了军队政治上的可靠与军事上战斗力的保障。在我国革命军队的构建过程中,正是通过对士兵的政治上的教育,借助“诉苦复仇”等手段唤起阶级意识,实现官兵生活上民主与平等,成功组织起了一支现代化、战斗意志高昂的革命军队。

南昌起义打响了中国共产党进行武装斗争的第一枪,也宣告了中国工农红军的诞生。98年风风雨雨,昔日的红军逐渐壮大,成为如今拥有二百万军人和大量现代化装备的人民解放军。那么,这一支“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的军队的现状究竟如何?中修复辟后,资本主义到底渗透了多少?它是否还是一支真正的人民军队?现在让我们剥去中修主流叙述的伪装,从经济、政治和思想三个方面,以基层士兵的角度简要分析一下。

一、经济方面

红军建立之初就肩负起了宣传与动员群众的责任。1929年,毛泽东在古田会议明确:红军除了消灭敌人军事力量之外,还要担负宣传、组织、武装群众、协助建立革命政权,以至于更进一步的成立党的组织等的重大任务,并将群众工作与生产作为红军政治训练的重要内容。中国共产党的革命事业由此焕然一新,红军破天荒地成为了中国历史上第一支人民军队。中修复辟后,人民军队性质逐渐变化。复辟初期的财政问题导致军费紧张,邓小平为节省军费,允许军队经商。由于军队经商滋生了大量腐败,在1993年,江泽民取缔了该政策。直到2015年,军队中经商的成分被完全剥离,从中央到地方,从机关到基层,“人民”军队变成了一个由中修供养的专政工具。

“坚决捍卫国家主权、安全、发展利益,这是新时代中国国防的根本目标。中国今年军费预算为1万7847亿元人民币,同比增长7.2%,增幅与去年持平。这是自2022年以来,中国军费预算增幅连续四年超过7%.——《2025政府工作报告》”中国国防支出按用途划分,主要由人员生活费、训练维持费和装备费构成。

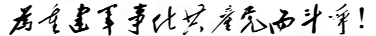

人员生活费用于军官、文职干部、士兵和聘用的非现役人员,以及军队供养的离退休干部的工资、津贴、伙食、被装、保险、福利、抚恤等支出。其中,工资是最主要的支出。军人的工资按照军衔、职务和军龄确定基本工资等级,并根据作训任务(驻训或演习)、家庭成员情况(老人赡养费、配偶荣誉金和子女抚养费)、季节气候(冬季取暖费、高温补助费等)、业务种类(航空保健费、辐射保健费等)和立功受奖等情况增发工资。一个刚从军校毕业的少尉(23岁)月薪约为1万元,一个年轻的下士月薪约为5500元,义务兵月薪1100元。所有人均有保险,除义务兵外均有年终奖金(约为一个月月薪)和公积金。不仅如此,随着军龄增长,军人的非工资待遇也相应提升,例如延长休假探亲时间,增加家属来访次数,扩大家属区居住面积等。一般情况下,军龄越长、职务越高,这些待遇就越好。

中修军人工资与军龄之间的关系简表

由于军人群体的特殊性,军人家庭的收入来源主要为军人工资。军人家庭对军人工资的依赖度呈现低——高——低的走势,这是因为军人工资虽大致呈线性增长,但军人家庭的支出却会随着后代的诞生而急剧增长,因此初中级军士(第8-16年)对军队的依赖度最强。军官的待遇普遍比军士高,因此生活压力相对比士兵小。

需要注意的是,军士只有在晋升高一级军衔时,军衔工资和待遇才会显著提升一个档次,他才能继续在军队干下去。而套改存在名额限制,越往后难度越大,第8年(初级套中级),第16年(中级套高级)竞争尤为激烈。一个单位90%以上的军士都无法成为高级军士,只能选择退役。而军官虽无非升即走的规定,但军衔的提升同样存在名额限制,并且军官必须在军队服役一定年限后才能退役。根据各单位情况,士兵多军官少的单位,士兵留不下;士兵少军官多的单位,军官留不下,而军官走不了的情况主要发生在作战训练单位的非指挥岗位。

一张中修中低级军事的薪津与军龄的较详细表格

训练维持费用于部队训练、院校教育、工程设施建设维护以及其他日常消耗性支出。装备费用则用于武器装备的研究、试验、采购、维修等。近些年,国防支出持续增长,虽然工资待遇有所提高,但远远不及装备和训练支出,反映出当前军队的紧迫任务是升级装备。需要注意的是,装备支出仅限于武器装备的研究和采购,生产过程中的费用由军事装备工厂(多为国企)承担,这一部分资金根本来源于国家拨款,因此实际的装备支出只会更多。

二、政治生活

在政治方面,军队严格执行党委统一集体领导下的首长分工负责制,一切组织人员都必须接受党的全面领导。也就是说,军队各级的首长由政治主官和军事主官组成,共同主持日常训练和政治事务。自三湾改编以来,红军确立了“支部建在连上”的政治制度。现今的军队也延续了这个传统。因此,党支部的书记——指导员就是连级单位的党的负责人。连级单位是军队的基层单位,是开展任何军事政治活动的基础。连下辖排,排下辖班,班下辖具体的每一位军人。连队的两位主官——连长和指导员——是连队事务的完全负责人。这两位或许会存在一方强势、一方弱势的情况,但这只是形式上的不同,他们在组织连队日常训练的职责上是一致的。他们直接掌握着连队的全部权力,上到个人的评功评奖,下到每天的早中晚饭,这两位都负有完全责任。

上级方面,连的上级是营,政治主官为教导员;营的上级是旅(团),政治主官为政治委员;旅(团)的上级是军(师),政治主官同样为政治委员。再往上是五大战区,直至军委。各军种机关设有各自的司令员,但军种机关不主管军事训练和作战,只负责行政管理、人员调动、装备建设等事务。

主流叙述总是强调官兵一致,但二者在事实上存在差距:在经济方面,仅从经济待遇来看,同等军龄的军官工资比军士要高,非工资待遇也更好。在政治方面,虽然军队设有军人大会、军人委员会等士兵自己的组织(这些组织都和党支部一样建在连上),但这些组织流于形式主义,日常的开会讨论仅限于编造发言记录,士兵找这些组织反映问题毫无用处。而连队支委会的常委中多数是军官,只有1到2位是高级军士。因此多数士兵向那位军士常委反映自己的诉求,支委讨论后再投票作出决定。有时候,士兵甚至需要与军官吵架才能解决不合理的休假安排。来源方面,军官多数来自军校,拥有高学历;士兵则多来源于社会,学历普遍较低(多为成人自考学历)。近些年虽然推崇大学生入伍,但分配到一个连队每年只有个位数的大学生服役。大学生体会到军队现实与先前理想的差距后,多数选择退伍,少数选择考学提干,这导致大学生士兵留存率不高,士兵整体学历水平提升有限。军官与士兵自然是“玩不到一起”的。与之形成鲜明对比的是“红军的物质生活如此菲薄,战斗如此频繁,仍能维持不敝,除党的作用外,就是靠实行军队内的民主主义。官长不打士兵,官兵待遇平等,士兵有开会说话的自由,废除烦琐的礼节,经济公开。”“尤其是新来的俘虏兵,他们感觉国民党军队和我们军队是两个世界。他们虽然感觉红军的物质生活不如白军,但是精神得到了解放。同样一个兵,昨天在敌军不勇敢,今天在红军很勇敢,就是民主主义的影响。”红军内部通过实行普遍的民主制度,成功构建起了一支高度团结的革命军队,而中修压制士兵民主,大行官僚主义的举动,事实上难以获得士兵们的认同感。正如毛主席所强调的那样:“中国不但人民需要民主主义,军队也需要民主主义。军队内的民主主义制度,将是破坏封建雇佣军队的一个重要的武器。”军队内实现基层士兵的民主是极其必要的。

士兵和军官又是互相依存的。士兵没有军官,就失去了组织,不能完成任务;军官没了士兵,就会失去指挥的基础。军官和士兵共同组成军队的基层单位,任何一个命令的执行既离不开军官的指挥安排,也离不开士兵的执行。除此之外,士兵可以通过考学提干等方式成为军官,也可以通过借调代职等暂时担任军官职务。因此在当前中修军队中,军官和士兵的矛盾是军队中的主要矛盾。当然,军官上下级之间、士兵之间也存在矛盾,但这些矛盾是从属方面的。

三、生活与思想

军人的生活严格遵守一日生活制度,从起床到熄灯都有明确的时间规定。根据职责差异,不同兵种有不同的安排。例如,卫兵每天站岗的时间规定不超过8小时,但算上值班坐岗时间,实际工作时间往往超过这一限制。一些有训练任务的兵种经常需要加班,一天甚至可以工作12到14小时。这导致军人经常需要牺牲休息时间来完成任务,却得不到任何加班费。

军队实行双休制度。五天工作日中会抽出一天学习政治,称为“政治日”。其余四天,每天晚饭后要抽空进行体能训练和学习,属于个人的自由时间不多。特别地,军人在电子产品管理方面十分严格。每人的电子产品都由连队集中管理并接受抽查,以防网贷、网赌、翻墙和间谍行为。士兵在工作日使用手机的时间不足3小时,休息日除熄灯外会发手机。在没有手机的休息时间,士兵常常聚在一起抽烟、闲聊或者抄写政治教育作业。军官则不受以上限制,拥有使用手机的自由。

由于经济、政治和生活方面的差距,军队自然而然地分为了两大对立的群体:军官群体和士兵群体。军官群体普遍被视为“精英”群体。他们思想成分复杂,思维活跃,但常被士兵诟病为“不切实际”“没事找事”。一般来说,离基层越远的军官,其思想越契合主流叙述;而离基层越近的军官(一般为机关中较低层的军官,如干事、参谋等)思想则越复杂,他们也更倾向于利用自己的职权给基层找麻烦(多表现为挑刺、施加压力、吃拿卡要等)。基层军官的思想比较切合实际,对基层管理的“技巧”也较为熟悉。在面对机关和上级的压力时,他们不得不选择执行,即使这种行为会让基层感到不满。

基层士兵的不满有用吗?当然没用,因为最大的把柄——经济已经牢牢地掌控在了别人的手中。对于一个普通的连队士兵而言,他的生活是否舒服,全部取决于连队的主官和他的上级的管理是否“人性化”。开明的基层主官确实存在,但在这红色巨塔中,这位主官的上级是否同样开明呢?这就势必导致矛盾和压力,这也就是军官之间的主要矛盾——基层与机关的矛盾。

机关只用下命令就好了,但是基层军官考虑的就多了。日常的战训任务暂且不提,即便是大扫除、帮厨、割草等事务,机关也是面面俱到,指手画脚。基层军官一面要承受压力,一面要安排手下官兵,两面的压力让他们左右为难,因此他们经常抱怨自己很累(尽管他们工资高而且也不怎么干活)。其中一些人蜕变成了单位的皇帝,领导的跟班;另一部分则选择当甩手掌柜,什么都不管。

作为士兵,要是碰上这样的单位,那可有的受了。一般地,士兵除了要进行战备训练外,还要承担环境整洁、文化布置乃至工程建设等的所有任务。而士兵群体也并非铁板一块。在一个基层单位中,他们首先根据军龄分成不同的群体。各个群体之间还会按照故乡、方言、爱好形成小群体。每个群体至多不超过12人(这是因为一个宿舍大概能住这么多人)。小群体成员的流动性尚可,主要是由于工作调动导致。

各个小群体之间最大的矛盾仅限于“民主”投票时的相互反对,或是在背后说说坏话。大家处于一种互找乐子以满足“情绪价值”的状态。但对于军队体制的弊端,各个小圈子则达成了一致——士兵群体中基本找不到符合主流叙述的价值观,他们普遍地保有反对体制的观点。不论是老兵还是新兵,只要谈及单位的不合理制度和所引发的冲突,他们都能和你唠上半天。事实确实如此。泛滥成灾的形式主义和非人性化的管理是他们最大的敌人。在士兵群体中,约60%的人仅限于批判体制,约30%的人习惯于怀念2012年以前的军队(2012年之前制度化规定还未大量实施,军队倾向于人情管理而非制度管理),而约5%的人走向了自由派的边缘(他们认为美国的制度很好)。剩下的5%要么是不在乎这些讨论,要么是既得利益者,但他们一向被各个小圈子孤立。

综上所述,我们从经济、政治和思想三个方面分析了中修军队的现状。这一支军队到底是不是当初的工农红军?到底有没有继承人民军队的传统?这座红色巨塔,是坚如磐石,还是摇摇欲坠?这些问题的答案,读者们应该已经心知肚明了。

四、一些其他问题

1.军队现代化是怎样进行的?

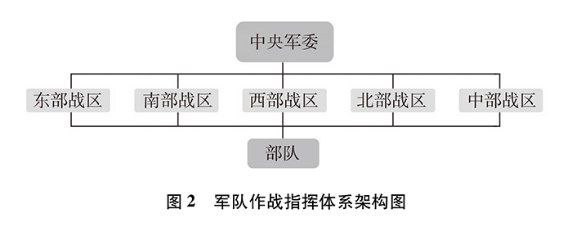

自从改革开放后,人民军队的根本性质发生了变化,面临着制度现代化程度不足、武器装备水平低的紧迫形势,急需向美俄等西方国家学习。一开始仅限于进口或合作研究武器装备。天安门事件后,西方国家实施武器禁运。恰逢苏联解体变卖家产,中国进口了部分苏式装备。与此同时,装备自研的进度也在加快。军队的体制改革也在进行中。2012年后,习近平开始新一轮军队体制整顿。先是把武警部队直接归于军委指挥,然后在2016年改军区为战区,建立联合作战指挥体系,改编军委机构,调整军兵种体系。陆军原18个集团军整合重组为13个集团军,主要作战部队实行“军-旅-营”模式,学习俄罗斯的合成营作战体制。在空军方面,五大战区下辖八大基地,直接统领航空兵团。

一张略图

中修军队的作战指挥体系架构

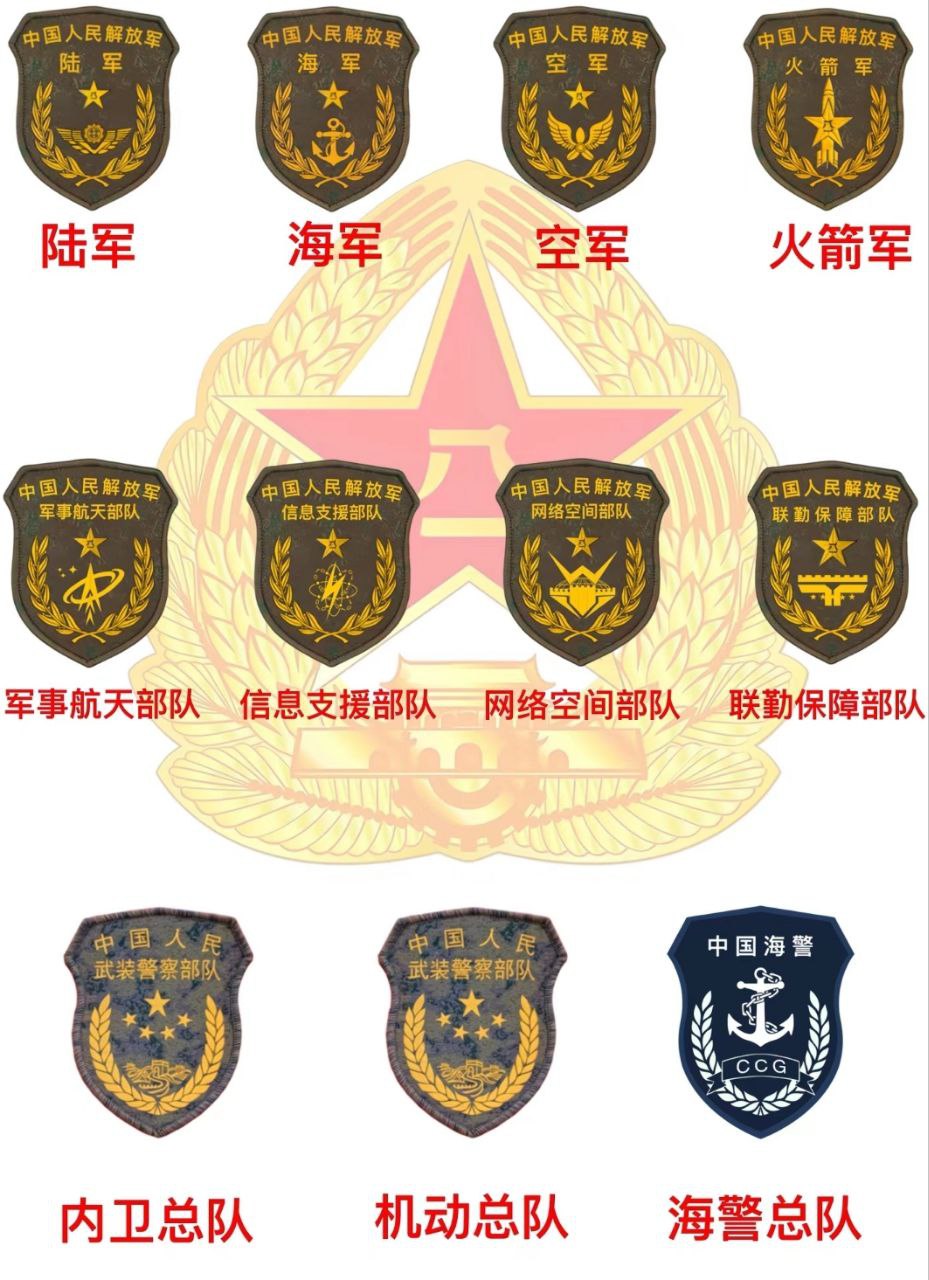

兵种方面,改二炮为火箭军,增设信息支援部队(侦察情报)、联勤保障部队(后勤保障)、军事航天部队(航天发射)、网络空间部队(电子对抗),完善多层次作战体系,为现代作战做准备。可以说,军队高层领导倾向于学习美俄军队的体制,改变过去“大陆军”的形态,意图让军队拥有全维度、全天候作战能力,并且近期正在训练远程作战和联合作战的能力。

如图所示

2.军人是如何看待群众的?

军地关系又称军警民关系,即军队——警察——群众关系。由于体制原因,警察和军队的关系较为微妙,军队也尽量避免与警察发生冲突。除武警部队外,军队只负责战备任务而不参与维稳。当驻地发生群体性事件时,驻地军队会要求官兵禁止谈论、参与这些事件,军人休假期间也禁止参与任何群体性事件。之前提到,军人的所有电子产品必须集中管理。不仅如此,军人在网络上的活动也受到严格的监控。部队有专人和专业设备检查手机,这种设备通过搜索关键词来监控手机上的任何活动(讽刺的是,这种设备由地方企业生产,军队采购为“安全装备”)。军人受到的监管是如此严格,以至于几乎不可能迅速了解地方的敏感事件。就连网络上流行的梗,也得滞后半年左右才能在内部流传。从某种意义上说,军队就像是一个小小的“桃花源”,与外界的联系仅限于公务来往和家庭成员交流。

3.军人是如何看待疫情的?

由于军队的封闭性,疫情对军队的影响并不大,少数人甚至喜欢疫情给他们带来的“隔离假期”。在多数人的心中,疫情仅仅是做一做核酸、编一编体温表而已。疫情期间,部分单位可能会限制军人双休日外出,但对于习惯了封闭生活的军人来说,这种限制影响不大。

讽刺的是,疫情对军队的最大影响出现在2022年底。在中央宣布转变疫情防控政策时,军队内部曾下达文件严控疫情,意图继续封闭。奈何军队的大门虽能挡兵,能挡官,却挡不了病毒。此命令未能坚持一个月便事实上被取消了。病毒在军队中的扩散极其迅速,在两天之内就能感染整个团级单位的营区。绝大多数官兵同时出现发热反应,许多人卧床不起。部队无法进行战备训练,被迫进入“静默管理”模式。(这或许是解放军有史以来战力最弱的时期)感染来得快,去得慢。但静默管理只实施了1到2天,之后便继续进行战备训练。许多感染者带病工作,导致士气低落,工作效率低下。军队的卫生队也同样发生了药品短缺的情况。

4.军队是否存在个人极端行为?

这是存在的。极端行为数量与基层受压迫的程度成正比。这些事件包括但不限于斗殴、自残、轻生,部分甚至会患上精神疾病。当事人以士兵和基层军官为主。他们要么觉得自己受到了不公正的待遇而想不开;要么觉得前途无望,无法晋升或实现人生目标;要么受到压抑环境的影响而导致心理变态。一个基层连队(约70人)一年能发生2到3次上述事件。此外,军队中的体罚、霸凌行为比较常见,多发生在新兵与老兵之间。虽然军队不希望这种事件广为人知,但士兵在聊天时会口耳相传。这些事件成为了他们闲聊时的谈资。

此类事件后续的处理方式包括但不限于限制当事人行动、禁止使用手机、进行谈话和短期禁闭(有时目击者和关系较好的人也会受到牵连)。日常的预防式心理教育多流于形式,实际作用不大。