沉睡的《劳动法》是如何被唤醒的?

卫士

一、中国劳动立法的发展史

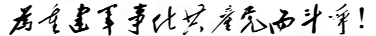

“劳动权在资产阶级的意义上来说是一种胡说,是一种可怜的善良愿望,其实劳动权就是支配资本的权力,支配资本的权力就是占有生产资料,使生产资料受联合起来的工人阶级支配,也就是消灭雇佣劳动、资本以及相互间的关系。”

——《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》

回顾世界历史,作为资本主义法律体系组成部分的劳动法最早诞生于18世纪到19世纪欧洲的资本主义上升时期。在这个时期,一方面是社会生产力的极大提高,另一方面又是欧洲工人阶级所遭受的剥削日益增长——超长的劳动时长与低额的劳动报酬、恶劣的工作环境跟生活环境以及被卷入资本主义大工业饱受压迫的童工与女工,这些恶劣的劳动条件切实的阻碍着欧洲资本主义的发展。在资本主义的生产力与生产关系的矛盾之下,欧洲工人运动也自然风起云涌,欧洲的工人阶级根据自身实际情况,要求资产阶级废除旧的、无用的工人法规,并且要求出台缩短工作日、增加劳动报酬、禁止使用童工、保护女工以及未成年工人权益、实现社会保险的法律,而欧洲资产阶级迫于工人运动的压力,也不得不出台相关法律来缓解阶级矛盾的发展。从欧洲的劳动法发展史当中可以看到,资本主义的劳动法作为社会生产力向前发展的必然产物,既象征着欧洲工人运动的成果,也象征着欧洲资产阶级为了本阶级的长久统治所做出的一定让步。

中国劳动立法的过程虽然有着一定的特殊性,但也遵循着资本主义发展的一般逻辑。在沦为半殖民地半封建社会的旧中国,帝国主义侵略者与中国的官僚买办阶级、封建势力合谋,用法西斯主义的手段压榨着中国工人阶级的血汗。旧中国的各种厂矿企业、纺织工厂的工人平均工作时长为11至12个小时,更有甚者长达14个小时或16个小时以上,而劳动报酬却不够维持劳动力再生产的最低标准,劳动环境跟生存环境也是极为恶劣的,就像毛泽东在《中国社会各阶级的分析》当中所揭露的那样:“失了生产手段,剩下两手,绝了发财的望,又受着帝国主义、军阀、资产阶级的极残酷的待遇”,从当时的文学作品当中也能窥见当时中国工人阶级所遭受到的压迫,广为流传的《包身工》一文当中就描述了带有浓厚封建主义色彩的包身工们在日帝国主义者开设的纺织厂内遭受到的残酷压迫。

旧中国的工人阶级在这样的剥削之下,也自然进行过许多改善自身条件的斗争,但由于没有一个革命的工人阶级政党组织、领导旧中国的工人阶级进行斗争,这些自发的工人运动在北洋政府的反动镇压下取得的成果甚微,能够取得的成果多数为单个厂主在经济上有条件的让步。局势直到1921年中国共产党成立以后才得到改变,中共一大通过的《中国共产党第一个决议》就旗帜鲜明地阐述了中国共产党在工人运动中的任务、方针和政策。在这之后,各级党组织都把主要精力放在组织、领导工人运动之上——从1921年下半年开始,上海、武汉、广东、湖南、直隶等省市和航运、铁路、采矿等行业相继爆发工人的罢工斗争;从1922年1月到1923年2月,中国共产党领导的工人运动形成第一次高潮,前后持续时间达13个月之久。在此期间,爆发的罢工斗争达100多次,参加罢工的工人达30万以上,其中绝大部分是由中共或者中共领导的工会直接发动的。中国共产党还要求北洋政府承认工人的结社权、罢工权,同时对制定工资福利、工作时间、休息休假、劳动保护都提出了具体要求,北洋政府迫于组织起来的工人阶级所带来的压力,于1923年颁布了《暂行工厂规则》,这是中国第一部缓解工人阶级与资产阶级矛盾的法律,同时也标志着中国劳动立法的诞生。但是旧中国工人阶级的斗争并未停留在此,所以北洋政府在工人运动的强压下陆续出台了许多相关法律,代表性的有1927年制定但未实施的《劳动法》以及后续的《劳资争议处理法》、《工厂法》、《工会法》等等。

在4·12反革命政变后,中国共产党独自肩负起新民主主义革命的历史使命,旧中国各地陆续建立起了苏维埃政权,在建设苏维埃政权的过程中,中国共产党面临着旧中国所特有的难题——偏远农村以农业为主的落后社会生产力阻碍着苏维埃政权的建设。要想建设苏维埃政权,必须要大力发展政权内的工业,但在如此落后的生产力条件下发展工业就不得不面临政权统治下工人阶级与资产阶级、地主、手工业者、农民之间的矛盾,苏维埃政权首先要依靠工人阶级才能得到建设,所以将工人运动的成果用立法的方式巩固起来保证其权威性,并且在后续不断地进行完善,以此保证政权统治下工人阶级的利益,来发展工人阶级的革命性。

而在抗日战争时期,随着统一战线的建立,此时的苏区既要保证工人阶级的利益,又要照顾民族资产阶级的利益,所以在劳动立法方面也经历过一定的调整,这一时期有代表性的立法有《晋冀鲁豫边区劳工保护暂行条例》和《陕甘宁边区劳动保护条例(草案)》。到了解放战争时期,因为要处理公营经济、私人经济和工人阶级以及民族资本家的关系,此时的劳动立法是依照《五一口号》当中“解放区的职工和经济工作者,坚定不移地贯彻发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利的工运政策和工业政策!”号召为原则进行调整,此时代表性立法的有《东北公营企业战时暂行劳动保险条例》、《关于私营企业劳资争议调处程序暂行办法》。

1949年—1956年的建国初期,由于还未完成社会主义改造,资本主义的生产关系仍然存在,经济成分相对复杂,所以对于劳动保障的立法在这段时期内仍然被重视以及提起。对于劳动立法的讨论最初围绕着《中国人民政治协商会议共同纲领》中对于劳动问题的阐述所展开,而在1954年《宪法》对于公民所享有的权利进行明确后,劳动立法有了一系列的进展,这一时期的代表立法有《工会法》、《劳动保险条例》、《劳动就业问题的规定》、《劳动争议解决程序的规定》等等。1956年三大改造完成标志着新中国的经济体制由多种所有制并存转变为公有制计划经济,伴随着资产阶级的消灭,劳动法作为缓和资产阶级阶级与工人阶级矛盾的工具,也就失去了存在的意义,劳动法的第一次正式起草不了了之。

而随着1978年的走资派上台后资本主义生产关系的复辟,劳动法这一沉睡许久的统治工具被重新唤醒。邓小平在1978年12月13日在中修中央工作闭幕式上讲话中,把《劳动法》列为“应该集中力量定制”的法律;中修也于1979年第二次起草《劳动法》,但这次的草案未能经过全国人大常委会审议,起草工作暂时中断;1990年《劳动法》的第三次起草启动,这时中修还未正式确立资本主义复辟的方向,即使在不久之前“专制的资本主义”已经战胜了“民主的资本主义”,但由于政局不稳定,形成的草案未能提交国务院常务会议进行审议。终于,随着1992年十四大的召开,中修将复辟的方向正式确定为“建立社会主义市场经济体制”;1993年6月,《劳动法(草案)》的第一稿正式确定;1994年,《劳动法》在全国人大常委会上通过表决,于1995年1月1日正式实施。

94版《劳动法》的法律基础完全站在臭名昭著的82版《宪法》的肩膀上,其立法过程的曲折也反映着所有制变迁带来的巨变,在94版《劳动法》还未问世之前,中修就已经出台了许多“保障工人权益”的劳动立法为其铺好了现实道路——1978年5月颁布的《关于实行奖励和计件工资制度的通知》以及1982年颁布的《企业职工奖惩条例》打着提高工人积极性的口号大搞物质刺激,模糊资本主义与社会主义的界限,为接下来的资本主义复辟打下基础;1986年7月颁布的《国营企业实行劳动合同制暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》、《国营企业辞退违纪职工暂行规定》和《国营企业职工待业保险暂行规定》以及1987年7月,颁布的《国营企业劳动争议处理暂行规定》、《国营企业招用工人暂行规定》、《国营企业辞退违纪职工暂行规定》《国营企业职工待业保险暂行规定》看似是为了维护国企职工的利益,实则是官僚资产阶级对于社会主义遗产的进一步瓜分,也意味着资本主义生产关系的进一步复辟;1992年4月颁布的《中华人民共和国工会法》、1993年7月颁布的《企业劳动争议处理条例》、1993年11月24日颁布的《最低工资规定》以及1994年颁布、1995年正式实施的《中华人民共和国劳动法》则意味着资本主义的生产关系在法律的意义上的确立。

《劳动法》作为阶级斗争的产物,不仅意味着资本主义的生产关系以法律的形式确立,也意味着中修官僚资产阶级与工人阶级矛盾的加剧,意味着中修的反动统治阻碍着生产力的向前发展。从1978年至1995年间发生的大大小小的阶级斗争不计其数,直接促成《劳动法》立法的,正是1992年——1994年间的激勇向前的工人运动,时任劳动部长李伯勇是这样描述这个时候阶级斗争状况的:“今年劳动就业状况非常糟糕,劳资冲突有快速增长的趋势,去年罢工、停工、集体上访、游行和示威不下于一万起,其中外资企业尤为明显,劳动部正在积极筹备立法,配套相关政策,希望上述问题能够得到有效控制和调解”。工人运动的飞速发展,也意味着中国新一代工人阶级所遭受到的压迫之深,李伯勇还在《中华人民共和国劳动法(草案)》的说明中指出:“由于缺少比较完备的对劳动者合法权益加以保护的法律,在一些地方和企业,特别是在有些非公有制企业中,随意延长工时、克扣工资、拒绝提供必要的劳动保护,甚至侮辱和体罚工人的现象时有发生,以至酿成重大恶性事件”。当谈论到94版《劳动法》之时,也不得不谈论到1993年11月19日,港资企业深圳市葵涌致丽工艺制品厂特大火灾以及同年12月13日福州市马尾经济技术开发区内的台商独资企业高福纺织有限公司特大火灾,这两起火灾共造成148名工人死亡,59名工人受伤。时任全国政协副秘书长和全国总工会副主席、书记处书记的张国祥在采访中主动承认:“这两把大火的确加速了劳动法出台。让大家感到,如果再不立法对劳动者权益加以保护,将会导致严重的社会问题”。

从中修的劳动立法史当中可以看到,中修至今所颁布的那些看似在保障中国工人阶级权益的法律,实际上掩盖的是中国资本主义生产关系复辟的事实,中修的法学家用革命时期以及社会主义建设时期的劳动立法来为当代的《劳动法》背书,宣称在社会主义建设时期中国工人阶级之所以是主人翁,是因为这时的工人阶级有劳动法的保护,是因为这时的工人阶级遵守劳动法。这种论调从抛弃本质的现象出发,忽视两种制度最根本的区别——政权在哪个阶级手中?社会主义建设时期的中国工人阶级之所以处在主人翁的地位,首先是因为政权掌握在工人阶级政党手中,而这个时期关于劳动的立法只是保护着工人阶级处于领导地位的手段,这跟当今为了镇压工人运动的劳动立法有着本质上的不同。

所以,《中华人民共和国劳动法》既象征着中国的工人阶级丧失了政权,又象征着中国工人阶级通过阶级斗争迫使中修的官僚资产阶级进行一定的让步。但明显的是,这种让步保障的不是工人阶级的劳动权,而是工人阶级出卖自身劳动力的权利,这种保障改变不了中国的工人阶级处于雇佣奴隶地位的分毫。《劳动法》越完善,也意味着中国工人阶级针对中修反动统治的反抗越激烈,但同时代表着中修想要通过完善立法的方式把中国工人阶级的反抗限制在可怜的“合法申诉”之上,中国的工人阶级可不会陷入这样的改良泥潭当中,《劳动法》作为中修的唯心主义反动幻想,也注定会在21世纪中国社会主义革命的巨浪中被彻底撕碎。

二、中修的现实与唯心的《劳动法》

“社会不是以法律为基础的,那是法学家们的幻想。相反的,法律应该以社会为基础。法律应该是共同的、由一定物质生产方式所产生的利益和需要的表现,而不是单个个人的恣意横行。现在我手里拿着的这本《拿破仑法典》并没有创立现代的资产阶级社会。相反地,产生于十八世纪并在十九世纪继续发展的现代资产阶级社会,只是在这本法典上找到了它的法律表现。这本法典一旦不再适应社会关系,他就会变成一叠不值钱的废纸。”

——《对民主主义者莱茵区域委员会的审判》

从中国工人阶级的历次自发斗争都能看出,负责镇压的中修官员竭力想把工人阶级自发斗争往着“健全法制” 的改良主义道路上引导,但在工人阶级急迫的阶级利益面前,《劳动法》只能成为一叠洒满天空的废纸,这是因为《劳动法》本身就是一部唯心的反动幻想。

“为了保护劳动者的合法权益,调整劳动关系,建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度,促进经济发展和社会进步,根据宪法,制定本法。”

——《劳动法》总则第一条

总则的一条就披露了《劳动法》的作用:用法律的方式维护“社会主义市场经济的劳动制度”,但这种带有社会主义前缀劳动制度是什么呢?无非就是用社会主义的名词装潢起来的资本主义雇佣劳动制,既然《劳动法》的核心是为了维护雇佣劳动制,那么就可以很清楚地知道所谓“保护劳动者的合法权益”就是保护劳动者出卖自身劳动力的权利。

“中华人民共和国境内的企业、个体经济组织(以下统称用人单位)和与之形成劳动关系的劳动者,适用本法。国家机关、事业组织、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者,依照本法执行。”

——《劳动法》总则第二条

《劳动法》的适用范围也暴露了当今中修社会的经济组成——私有企业、雇佣劳动者、国家机关、国有企业等,这也是当今中修社会建立在资本主义生产关系之上的铁证。

“劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。劳动者应当完成劳动任务,提高职业技能,执行劳动安全卫生规程,遵守劳动纪律和职业道德。”

——《劳动法》总则第三条

总则第三条完全建立在唯心主义的幻想之上,法学家认为劳动者具体享有哪些权利呢?原来是“平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利”。够了!这些大话说出去足以让任何一个工人笑掉大牙,原来在资本主义社会的失业浪潮当中,靠着出卖劳动力为生的劳动者能够有“平等就业和选择职业的权利”,这种天方夜谭般的呓语也只能在这样的场合下看到。而所谓“取得劳动报酬的权利”,掩盖的不过是雇佣劳动者被压榨剩余价值的现实,这些虚伪的法律规定在拖欠工资、无止境的加班、克扣休息日、形同虚设的劳动保护以及落不到广大劳动者头上的社会保险和社会福利的现实面前显得尤为可笑,而法学家们在这样可笑的现实面前,首先将阶级斗争的利器“罢工权”取消掉,然后装作大度的给予劳动者“提请劳动争议处理的权利”,妄想利用拖沓至极的法律程序以及微小的经济补偿磨灭劳动者的反抗。

“用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。”

——《劳动法》总则第四条

可以看出《劳动法》对于资产阶级是多么的包容,第四条仅仅限定了“用人单位”的“义务”,如果“用人单位”不履行这些“义务”该怎么办呢?从后续的具体条款可以看出,只要不动摇资本主义的生产关系,只要不妨碍中修政党的反动统治,那么至多进行一些经济惩罚,中修资产阶级敢于违反《劳动法》的保障正是《劳动法》本身默许的!这很清楚的证明了法律只是资产阶级所颁布的“一种政治措施,是一种政策”。而单个劳动者能否通过法律程序得到资产阶级的经济补偿,则取决于劳动者自身与资产阶级力量的对比,中修的《劳动法》既然站在超阶级立场上处理阶级矛盾,那就意味着资产阶级同样可以通过合法途径对劳动者进行反击。而在现实社会中,广大劳动者往往是被排除在法律实践之外的,而资产阶级却有能力豢养向钱看齐的讼棍为自己服务,以至于劳动者即使能通过法律途径得到经济补偿,也要耗费许多精力与金钱,在这之后,还要面临着资产阶级通过法律途径对自身的报复,亦或者直接在诉讼程序当中被资产阶级所击败,承担让自身状况进一步恶化的后果。

“国家采取各种措施,促进劳动就业,发展职业教育,制定劳动标准,调节社会收入,完善社会保险,协调劳动关系,逐步提高劳动者的生活水平。”

——《劳动法》总则第五条

反动法学家从超阶级的国家立场出发安慰劳动者,宣称作为暴力机器的国家会通过种种措施来“逐步提高劳动者的生活水平”,但现实却是中修资产阶级占有社会财富的日益增长与劳动者的日益贫困形成的鲜明对比,所以可以很清楚地看到,法学家们所吹捧的“国家采取各种措施”不过是完善资产阶级掠夺工人阶级所创造出来的剩余价值的的措施。

“国家提倡劳动者参加社会义务劳动,开展劳动竞赛和合理化建议活动,鼓励和保护劳动者进行科学研究、技术革新和发明创造,表彰和奖励劳动模范和先进工作者。”

——《劳动法》总则第六条

这是何等荒谬!《劳动法》一面清楚地规定当前的生产制度为雇佣劳动制,另一面居然“提倡劳动者参加社会义务劳动”,中修的法学家闭口不谈社会主义制度与修正主义制度的根本区别,将社会主义时期提倡的义务劳动嫁接到当前的修正主义制度当中进行鼓吹,想要百分之百的占有劳动者所创造的价值,足以见得中修资产阶级的厚颜无耻,而这条规定甚至一度成为中修资产阶级鼓吹“义务加班”的法律依据!至于“鼓励和保护劳动者进行科学研究、技术革新和发明创造”的笑话,也承袭了上述关于义务劳动的无耻逻辑,法学家们闭口不谈资本主义制度下的劳动者屈从于分工从而片面发展的事实,资本主义的科学研究在事实上将劳动者排斥在外,中修的法学家却虚情假意的“鼓励和保护劳动者进行科学研究”,中修是真的鼓励劳动者的创造精神吗?不是的,中修只是鼓励那些能够提高劳动生产率从而方便摄取更多剩余价值的发明创造而已,至于“表彰和奖励劳动模范和先进工作者”,也不过是中修收买工人贵族的手段罢了。

“劳动者有权依法参加和组织工会。工会代表和维护劳动者的合法权益,依法独立自主地开展活动。”

——《劳动法》总则第七条

中修告诉劳动者“有权依法参加和组织工会”,但谁不知道当前依照中修《宪法》活动的合法工会实际上是一个个反动至极的黄色工会呢?这些黄色工会不仅不能领导中国工人阶级进行合法的经济斗争,反而成为中修资产阶级镇压工人运动的先头部队呢。而工人阶级自发组织起来的工会对于中修政党又是不可容忍的,色厉内荏的中修害怕这些会威胁到专制统治的因素,所以中国的合法工会与工会法只能做为工人运动的“吉祥物”在形式上存在着。

“劳动者依照法律规定,通过职工大会、职工代表大会或者其他形式,参与民主管理或者就保护劳动合法权益与用人单位进行平等协商。”

——《劳动法》总则第八条

中修政党无耻的高喊着“民主”、“平等”之类的笑话,中修的法学家也急忙高呼“民主管理”、“平等协商”。少拿这些关于“民主”、“平等”的口号欺骗劳动者了!掌握着生产资料的资产阶级在压榨出卖劳动力的劳动者之时也常常把“平等”、“民主”挂在嘴边,但当劳动者因为这种“平等”、“民主”起来反抗资产阶级统治的时候,资产阶级却又委屈巴巴的指责劳动者破坏了“平等”与“民主”。这些以超阶级面貌出现的社会主义叛徒不仅掩盖着阶级社会当中只有阶级的民主跟阶级的平等,还妄想用资产阶级的平等与民主来欺骗劳动者们,反动的法学家们真不愧是中修资产阶级的御用走狗。

“国务院劳动行政部门主管全国劳动工作,县级以上地方人民政府劳动行政部门主管本行政区域内的劳动工作。”

——《劳动法》总则第九条

总则第九条实际上是一番“自我揭露”,用国家机器监督、维持当今的资本主义生产关系的是谁呢?不是别人,正是掌握着国家机器的中修政党!同时也是社会主义革命斗争的主要对象!

从上述《劳动法》总则当中就可以很清楚的看到:中修颁布的《劳动法》作为过时的上层建筑,其中的唯心幻想不可能解决不断向前发展的阶级矛盾。而当今在中国形同虚设的《劳动法》与现今不断向前发展的阶级斗争之间的矛盾,也注定了那些依靠《劳动法》建立起来的合法改良道路是反动至极的,这在2022年末的工人阶级的自发运动以及马列毛主义者与未明子等修正主义代表的路线斗争当中就已经得到了揭露,革命的马列毛主义者自然不可能被困在《劳动法》所标注的范围内进行斗争。

但既然中国的《劳动法》仅仅在形式上存在着,那么中国的马列毛主义者就有领导中国的工人阶级通过斗争的方式要求中修政党真正落实《劳动法》的责任,这跟列宁在俄国革命时期遇到的争取民主权利的情况一样,列宁很清楚地说明了“当形式上提到了民主但实际上却没有民主权利,那么争取民主的斗争就该提上日程了”。当中修的资产阶级一边大力宣传《劳动法》,而中国的工人阶级却得不到《劳动法》当中所宣传的保障之时,争取《劳动法》落实的斗争同样也要提上日程。

但也要明白,当马列毛主义者谈到争取《劳动法》的落实,谈到围绕着《劳动法》展开的斗争,只是从扩大工人阶级斗争范围角度上谈论的,只是从争取工人阶级短期的经济利益的角度上谈论的,只是从通过《劳动法》与中修社会现实的矛盾来向工人阶级进行揭露、鼓动的角度谈论的。只有全国范围内统一的政治工作才能够保障工人阶级的长远利益,如果没有政治工作的保证,争取《劳动法》落实的斗争也注定是软弱无力、无法实现的。就像毛泽东同志所强调的那样:“思想政治工作是经济工作和其他一切工作的生命线”,没有一个坚定地、革命地工人阶级政党是断然完成不了组织全国范围内统一的政治工作的任务的。

左翼内部关于建立21世纪的工人阶级革命政党的宣传、鼓动已经太多太多了,在阶级斗争态势暂时缓和的今天,建立革命政党就显得更加重要,否则中修社会下一次危机来临之时,中国的马列毛主义者又只能不断刷新着电脑屏幕焦急的等待着工人运动的最新消息。而当务之急正是成立一个个有着初步纲领的马列毛主义小组开展融工工作,在工人阶级当中进行马列毛主义的政治灌输、鼓动,将革命的马列毛主义灌输给工人阶级,从工人阶级当中挑选先进分子进行培养,并从各类斗争中提高斗争水平。而在革命实践当中,分散在中国各地的马列毛主义小组也必然能够全面考察到中国革命将会面临的种种特殊状况,并在中央小组的协调指挥下调整自身克服这些狭隘的状况,并且在全面考察中国革命的客观条件之后形成统一的革命纲领。有了中央小组、地方小组与统一的纲领,革命政党的建立才有了物质基础,否则建党只能是痴人说梦。

“要使无产阶级在决定关头强大到足以取得胜利,无产阶级必须(我与马克思从1847年以来就坚持这个立场)组成一个不同于其他所有政党并与它们相对立的特殊政党,一个自觉的阶级政党”

——《恩格斯致格·特利尔》